Стадионы убытков

Несколько лет назад в стране разгорелась бурная дискуссия по поводу перспектив зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Многие радовались тому, что наша страна получила право проведения Олимпийских игр, но раздавались и скептические голоса: было ясно, что Олимпиада получается сверхзатратной, есть проблемы экологического характера, многие говорили о чрезмерной нагрузке на город и его жителей, дефиците инфраструктуры, проблемах с востребованностью будущих олимпийских объектов и так далее. Власти на это отвечали: да, дорого, зато город и даже целый регион получат новую инфраструктуру и мощный импульс к экономическому развитию, Олимпиада создаст рабочие места и так далее.

Сейчас, когда до проведения Олимпиады осталось менее двух лет и многие объекты уже построены или находятся в продвинутой стадии, время оценить, что же получается на самом деле. Примерно это уже понятно. Этому разговору способствуют и поступающие нетривиальные новости, например, о принятии ВЭБом решения снизить долю затрат частных инвесторов на сооружение олимпийских объектов с 30% до 10%: у инвесторов очевидные сомнения (о которых они уже открыто говорят), что их проекты вообще окупятся.

Что же в итоге получается в Сочи? Во-первых, нет сомнений, что Олимпиада получается намного более дорогой, чем планировалось. Некоторое время назад власти наложили строгое табу на оглашение цифр роста стоимости олимпийского строительства — официальные лица твердо настаивают на цифре 200 млрд рублей.

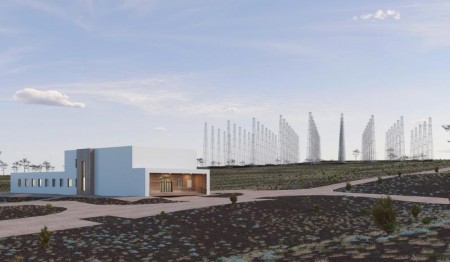

Правда, тут есть хитрость: эта цифра включает далеко не все объекты инфраструктуры, например транспортной, которые не считаются напрямую привязанными к Олимпиаде (они как бы востребованы “сами по себе”) и идут сверх сметы. Например, рекордная по стоимости совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — Красная Поляна, которая должна обеспечить нормальный доступ от Адлера, основных инфраструктурных “ворот” Сочи, к горнолыжному комплексу в Красной Поляне. Стоимость строительства дороги длиной 48 км — невероятные 260 млрд рублей (под $200 млн за 1 километр), она представляет собой уникальное по сложности инженерное сооружение, по сути полностью состоящее из горных тоннелей и мостов. Другая важная инфраструктурная составляющая — строительство автодорог в Сочи, общая смета которого оценивается в 120 млрд рублей.

Однако последние решения Внешэкономбанка о снижении доли частных инвесторов, по сути, означают, что лимит финансирования ВЭБа по олимпийским проектам увеличится минимум на 40 млрд рублей. Но открыто это не декларируется: рост скрыт за благообразной формулой “снижения доли частных вложений”.

Рост стоимости произошел и по всем основным объектам “Олимпстроя” — например, стоимость большой ледовой арены увеличилась с 7,6 млрд до 10 млрд рублей, дворца для фигурного катания — с 5,6 млрд до 9 млрд рублей, а санно-бобслейной трассы — вообще практически в 4 раза, с 2,7 млрд до 10 млрд рублей.

С учетом всех сложностей объективной оценки общих затрат на Сочи-2014 — вывода важных инфраструктурных затрат за общую смету, ползучего неафишируемого повышения затрат — совокупная стоимость строительства всех объектов, связанных с Олимпиадой, может превысить умопомрачительную цифру в триллион рублей. Это, конечно, совершенно фантастические затраты, несопоставимые ни с какими выгодами от Игр. На этом фоне повышение ВЭБом доли госфинансирования олимпийских объектов с 70% до 90% выглядит закономерно: государство фактически признает, что, с учетом роста затрат, проекты перестают быть окупаемыми, и принимает покрытие убытков на себя. То есть на нас, налогоплательщиков.

Во-вторых, чем ближе к сдаче олимпийских объектов, тем больше сомнения в их коммерческих перспективах: 200 тысяч стадионных мест в городе с населением менее полумиллиона человек, где прежде крайне редко заполнялся единственный 10-тысячный стадион? Хотя для ряда сооружений предусмотрены сборно-разборные конструкции, теоретически позволяющие перемещать эти сооружения в другие регионы, это потребует дополнительных затрат, а грандиозный излишек стадионных мест сохранится. В избытке будут не только стадионные места: есть огромные вопросы по поводу востребованности сооружаемой гостиничной инфраструктуры. Гостиницы Сочи и сегодня заполнены в лучшем случае наполовину из-за дороговизны, едва ли эта ситуация станет лучше с появлением десятков тысяч новых гостиничных мест.

Похожая история с аэропортом, который собираются расширять до пропускной способности в 3800 пассажиров в час, сооружая для этого новый терминал, тогда как после Олимпиады Сочи сроду не понадобятся такие аэропортовые терминальные мощности — их содержание будет убыточным.

Третья проблема — качество сооружаемых объектов и инфраструктуры. Информация об этом скрыта за семью печатями и фасадом уверений о “высочайших стандартах работ”, но периодически проблемы прорываются наружу в виде крупных аварий. Первыми громкими звоночками стали аварии в грузовом порту Имеретинский в декабре 2009 года (порт смыло штормом) и прорывы грунтовых вод при строительстве горных тоннелей в рамках проекта дороги Адлер — Красная Поляна.

Принципиальные риски в том, что основные собственно спортивные сооружения — стадионы, ледовые дворцы — планируется построить в Имеретинской низменности, по сути на болоте, в илистой пойме. Здесь нет твердых грунтов на глубину 100 и более метров, высоко стоит вода (всего на 1—1,5 метра ниже уровня моря) и категорически противопоказано строить сооружения капитального характера. Собственно, даже в советское время их никогда не строили. Но устроители сочинской Олимпиады традиционно уверяли: построим стадионы на свайном фундаменте с применением ультрасовременных технологий. Позже выяснилось, что на свайном фундаменте не получается: не удается достичь твердых поверхностей. Поэтому большую ледовую арену, например, решили строить на фундаменте монолитном.

Но здесь возникает вопрос: грузовой порт в устье Мзымты в декабре 2009 года смыло именно из-за некачественной установки свай. Они были заглублены в дно примерно на треть меньше, чем требовалось по проекту, в результате при первом же сильном шторме обрушились. А здесь устойчивость целого блока важнейших олимпийских спортсооружений в Имеретинской низменности зависит от качества работ по забивке свай и укладке фундамента. Где гарантии, что вся эта история будет устойчивой?

Даже официальные лица не скрывают, что капитальные объекты в Имеретинской низменности будут сползать на несколько сантиметров в год, а при землетрясении в 4—5 баллов могут и вовсе уйти под землю.

Аналогичная история со строительством дороги из Адлера в Красную Поляну, наполовину состоящую из тоннелей: имевшиеся факты прорывов грунтовых вод ставят большой вопрос по качеству строительства.

Еще одна проблема — то, что сам город мало что приобретет от ажиотажного олимпийского строительства. Олимпийский девелопмент идет в основном в треугольнике Адлер — Красная Поляна — Имеретинская низменность, от которого основной Сочи — Центральный район, Хоста, не говоря уже о Лазаревском — находится довольно далеко (от Адлера до центра Сочи около 20 км). С инфраструктурой Большого Сочи не все гладко — модернизация систем водоснабжения и канализации запаздывает и осуществляется с упором на Адлерский район, далеко от наиболее населенного центра города. Зависла ситуация со строительством ряда важных объектов инфраструктуры, например Кудепстинской ТЭЦ. Про проблемы разросшейся в Сочи огромной свалки не писал только ленивый, при этом недавно Минрегион разработал проект постановления правительства об исключении из перечня сооружаемых олимпийских объектов комплексов по утилизации биологических отходов, по сбору, вывозу и переработке твердых бытовых отходов в экологически безопасные изделия и другие объекты по переработке и утилизации мусора. Все это предполагается переложить на плечи местных властей. Это я еще молчу про экологический ущерб от строительства, осуществляемого с нарушением всех мыслимых природоохранных норм, бетонирование лучших в Сочи имеретинских пляжей с прицелом на коммерческую застройку под видом “берегоукрепления” и т. п.

Все эти факторы — неразвитая инфраструктура, плохая экология, грязные пляжи и прибрежные воды — дополнительно будут способствовать снижению интереса к Сочи после окончания Олимпиады, усиливая проблему невостребованности сооружаемых объектов.

В общем, когда отгремят две олимпийские недели, нас ждет невеселый период подсчета убытков от мероприятия под названием зимняя Олимпиада-2014. Сумма на нее будет потрачена сопоставимая с годовыми расходами консолидированного бюджета на национальную оборону, а построено будет огромное количество невостребованных “потемкинских” объектов, которые никогда не окупятся и эксплуатация которых опасна и чревата авариями из-за низкого качества строительных работ и отвратительного планирования. Пострадает экология, а жители Большого Сочи от бурного строительства в районе Адлера, Красной Поляны и Имеретинки не особенно выиграют. Таковы приблизительные итоги олимпийского мегапроекта на сегодняшний день.

Источник: www.ukrrudprom.ua

_07232142_b.jpg)