Ангарский атом: жителей Прибайкалья убьют медленно и со вкусом. Часть 1

Чем дольше идет расследование ситуации вокруг Ангарского электролизно-химического комбината, тем все более интересные детали всплывают на поверхность.

Как ни стараются ангарские атомщики навести туман вокруг своего производства – но шила в мешке не утаить. Уран – вещество крайне специфическое, и его следы обнаруживаются, как бы некоторым товарищам ни хотелось обратного, причем в самых неожиданных местах.

Итак, сначала осветим официальную версию происходящего на АЭХК, многократно и в разных интерпретациях изложенную его сотрудниками. Правда, показания этих сотрудников странным образом расходятся со словами сотрудников Росатома, но это говорит скорее о том, что товарищи просто не успели договориться.

По версии руководства АЭХК, на комбинат поступает концентрат руды, прошедший первичную переработку на заводе по обогащению руды горно-обогатительном комбинате. Этот факт сомнений не вызывает, хотя атомщики упорно стоят на том, что поступающее сырье имеет практически нулевую радиоактивность, в то время как учебник физики утверждает, что оно тащит за собой 10 кюри на каждые 30 тонн, или 100 гигабеккерелей. Если для блондинок, то в каждом грамме обогащенной руды в секунду происходит 12 тысяч радиоактивных распадов.

Кроме того, на АЭХК поступает плавиковый шпат, который там превращают во фторводородную кислоту. Путем соединения обогащенной урановой руды и фтора из этой кислоты получается тот самый гексафторид, который затем снова обогащается (путем отделения от него части бесполезных примесей) и в обогащенном виде поступает на завод по производству топливных элементов для атомных станций – или, в мечтаниях руководства Росатома, на международный рынок.

В этой схеме никаких особых подводных камней не наблюдается. Как будто. Но на самом деле далеко не все так просто, "бес в деталях".

Во-первых, как мы все, изучавшие школьную химию и физику, понимаем, при переводе руды в полезное вещество остается пустая порода, или отвал, как его называют геологи. Учитывая, что из 150 тонн обогащенной руды получается не более чем 1,6 тонны урана, пригодного для ядерного топлива, понятно, что объем отвалов будет большой. Причем отвалы эти достаточно радиоактивны – хотя и не так, как чистый уран.

На этом месте сотрудники АЭХК уподобляются птицам-попугаям и начинают махать крыльями, горестно восклицая: "Да какая там радиация! Нет там никакой радиации, это мираж и домыслы!" Может быть. А может и не быть. В любом случае очень хотелось бы увидеть эти отвалы (объем которых за 50 лет работы комбината должен быть огромным), посмотреть на форму их хранения, вдумчиво погулять по ним с дозиметром и посчитать количество зивертов на душу ангарского и иркутского населения.

Итак, запомним – отвалы, остающиеся после перевода обогащенной урановой руды в гексафторид.

Далее. При обогащении урана на АЭХК на каждые 150 тонн поступившей руды (или на каждые 1,6 тонн выпускаемой продукции в пересчете на уран) запланировано 400 килограмм потерь в переводе на чистый уран. Куда уходят эти потери, скажет любой студент-технолог: в воздух, в воду и в землю. Таким образом, на каждую "бочку" с гексафторидом урана, стоящую на складе готовой продукции, АЭХК теряет в неизвестном направлении более 2 тонн урана. Который, между прочим, является общеклеточным ядом, и ПДК которого составляет 0,075 миллиграмм на кубометр воздуха. Работники АЭХК, например, отлично знают, что те, кто работает на разгрузке руды, особой продолжительностью жизни не отличаются.

Внимание. Вот в этом месте атомщики опять начинают махать крыльями, ссылаться на датчики радиоактивности и кивать на то, что та же ТЭЦ-10 выбрасывает с дымом, в общей сложности, больше урана, чем весь АЭХК.

Однако – и это очень важно. О радиоактивности сейчас речь и не идет. Речь идет о производственных потерях металла урана, который, вне зависимости от радиоактивности, является ядом для человека. Что до сравнения с ТЭЦ – во-первых, эта самая ТЭЦ обеспечивает в основном нужды самого АЭХК, а, во-вторых, хотелось бы увидеть конкретные цифры многолетних измерений радиоактивности выбрасываемого из трубы ТЭЦ дыма. В любом случае, если верить сотрудникам АЭХК, то совершенно непонятно, почему ТЭЦ-10 до сих пор работает, а не закрыта. Особенно учитывая высочайший уровень онкологических заболеваний в Ангарске и Иркутске. В нашем регионе и без того радиоактивный фон повышен сверх всякой меры, а любая "добавка" к нему существенно ухудшает общую обстановку.

Итак, запомним второе – производственные, плановые потери урана.

При производстве каждой 1,6 тонны обогащенного урана, более 100 тонн обедненного гексафторида остается на комбинате в качестве отходов производства. Этот гексафторид содержит 0,25% урана-235, и оптимисты из Росатома утверждают, что когда-нибудь, в светлом будущем, они превратят колоссальную свалку ядовитых отходов в полезное сырье. Ладно, пусть говорят. Ведь оптимизм, если верить Брокгаузу, утверждает, что существующий мир (в нашем случае АЭХК) является лучшим из возможных. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Радиоактивную, очевидно.

Вот, казалось бы, и все "мелочи". Ан нет.

Во-первых, на АЭХК очень много собственного радиоактивного добра. В основном это оборудование, которое сорок лет использовалось для обогащения урана газодиффузионным методом и сейчас, после перехода на центрифужную технологию, оказалось ненужным. Это оборудование занимало три цеха, каждый протяженностью 1 километр, и в настоящее время представляет собой груду очень радиоактивного металлолома.

При попытках завести разговор про этот металлолом работники АЭХК меняются в лице и начинают рассказывать о том, что радиоактивное оборудование переплавляется на территории АЭХК, во время переплавки радиоактивный металл отделяется от остального, после чего нерадиоактивный металл сдается в металлолом.

Все замечательно, хотя хотелось бы, конечно, увидеть весь процесс своими глазами. А глаза, рассматривая фотографии АЭХК из космоса (равно как и рассматривая рекламные юбилейные альбомы), не видят на его территории ни одной установки по переплавке металла. Что странно, потому что оборудования этого – многие сотни тонн.

В любом случае, даже если атомщики правы, то радиоактивные металлы, содержащие тяжелые элементы в весьма значительных количествах, остаются на АЭХК. И их необходимо куда-то утилизировать. Запомним это тоже – пункт три.

Во-вторых, в цикле использования атомного топлива есть одна цепочка, о которой атомщики скромно умалчивают. Отработавшее в атомной станции топливо (твэлы) после выгрузки выдерживается 150 дней в специальном хранилище, в котором распадаются особо активные, но короткоживующие элементы. После этого отработанное топливо поступает на радиохимический завод, который разделяет его на плутоний, жидкие высокоактивные отходы, твердые отходы и оставшийся невыработанным уран-235. Специфика "сгорания" атомного топлива такова, что после превращения каждых 27 тонн урана-235 концентрации 3,3% в электричество, непереработанными остаются 26 тонн того же урана, но концентрации 0,8%. Грубо говоря, примерно половина выгорает, а вторая половина "разбавляется" продуктами, получающимися при сгорании.

Вот этот уран, то есть ядерные отходы, выделенные после разделения из отработанного ядерного топлива, снова поступает на какой-то ЭХК, где превращается в гексафторид и повторно обогащается. Руководство АЭХК стоит насмерть, отказываясь от факта поступления ядерных отходов на комбинат – однако против банальной физики не попрешь, обогащать отработанный уран больше негде – только на ЭХК.

Доказательством поступления ядерных отходов именно на АЭХК служит , к примеру, откровенное, хотя и случайное, признание одного из руководителей о наличии на внутренних стенках транспортных контейнеров таких изотопов, как америций и подобных ему. Это искусственные элементы, которые образуются только в атомном реакторе, и нигде больше.

Итак, ядерные отходы – это четыре.

В результате мы имеем на территории АЭХК значительное количество радиоактивных отходов, которые необходимо каким-то образом утилизировать. Никаких специальных хранилищ для такого большого объема отходов при строительстве АЭХК предусмотрено не было, а микроскопическое расстояние до жилых массивов (менее 2 километров от границы АЭХК до квартала 18) заставило руководство комбината принять нетривиальное решение. И оно было принято.

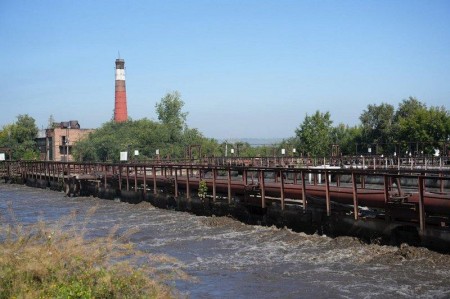

Почти все радиоактивные отходы, как выяснило недавнее расследование, складировались и продолжают складироваться в золоотвал близлежащей ТЭЦ. Каждый слой отходов перемежается со слоем золы, тем самым уровень радиации "размывается" и становится относительно безопасным – если не считать стоков от дождей и снега, которые, так и иначе, попадают в реку Еловку, Китой и оттуда – в Ангару. Между прочим, когда-то самую чистую реку мира.

На этом краткую хронику недомолвок и умолчаний руководства АЭХК можно было бы и завершить, если бы не одно "но". Мы говорим "умолчаний", а звучит – "преступлений", потому что речь идет о статье уголовного кодекса 237 – о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Впрочем, это дело не наше, а прокуратуры. Однако закончить на этом не удастся.

Продолжение следует.

_03124036_b_05144059_b.jpg)