Лариса Мельникова: Если промедлить, от Шишкинских писаниц ничего не останется

Книга с первого взгляда внушала почтение своей солидностью, сдержанностью типографского макияжа и какой-то внутренней значительностью. Ее приятно было держать в руках. Я взвесил фолиант на ладони: «Ого, тяжеловата». «Ровно два килограмма, – заметила иркутский археолог Лариса Мельникова. – В ней около 2 тысяч рисунков Шишкинских писаниц, 500 страниц и 25 лет нашей с Вадимом работы».

Но прежде чем взяться за написание главного труда своей жизни, потянувшего на степень кандидата исторических наук, Лариса Владимировна прошла долгую археологическую выучку, о которой мы беседовали, сидя на веранде дачного павильона и прихлебывая чай со свежесваренным смородинным вареньем.

– Когда я училась в университете, то в среде иркутских археологов бытовало мнение: археология – это только палеолит, а все остальное – гробокопательство. А мне камень был не интересен, хотела заниматься гробокопательством. После первого курса как раз и случай подвернулся: питерская экспедиция под началом очень известного археолога Михаила Петровича Грязнова работала на раскопках курганов в Хакасии. Тогда готовилось затопление Красноярского водохранилища, да и его, по существу, уже начали у села Означенное, где мы стояли. Енисей там разлился на три километра, надо было выхватить из курганов самое ценное.

– Успели?

– Какое там. Суток буквально не хватило. Влезли на два метра вглубь, до костяков умерших сантиметры оставались, как ночью потоп. Ведрами из могил воду вычерпывали, да разве ее вычерпаешь. Помню, как наш начальник отряда Маргарита Николаевна Пшеницина старалась в грязи нащупать скелет. Хотя бы определить, куда он ориентирован. Это уже, конечно, не наука, а так – акт отчаяния. «Череп!» – кричит, пытается поднять его, а размокшие кости проходят сквозь пальцы: «Был!» – выдыхает она, чуть не плача. Первые пять курганов у нас море просто слизало.

– И никто за вас не вступился?

– Михаил Петрович ездил, просил подождать, мы же, говорил, не экскаваторы, не можем быстро. А ему в ответ тыкают бумажки: сроки! У нас всегда сроки. На Богучанском водохранилище, как мне рассказывают мои коллеги, та же самая картина. Приезжают археологи, а там уже бульдозерами вся земля дыбом. И попробуй возмутиться: у нас государственные задачи, а вы со своими черепками лезете. В Хакасии нам неделю дадут, а потом снова затворы опускают. Перенесли лагерь, казалось, очень далеко отбежали, ночью просыпаемся – в палатке вода плещется. Просто удивительно, как она быстро прибывала.

– И эти гонки с водой вы, конечно, проиграли?

– Напрочь. Нас из Хакасии срочно перебросили в Туву, на раскопки знаменитого Аржанского кургана. Это был один из первых так называемых царских курганов. Посредине двойная могила, мужчина и женщина. Самые важные персоны. Вокруг квадратом захоронен народ попроще. А от этого квадрата шли сектора, в которых лежали убитые кони. И что интересно, в каждом секторе лошади одной определенной масти, возраста и пола. Но, честно говоря, не этими удивительными вещами более всего запомнился Аржанский курган, а отношением местного населения к нам. Мы элементарно боялись выходить на работу.

– Вас обвиняли в святотатстве?

– Да нет, причина более прозаическая. Прошел слух, что мы из захоронения гребем золото лопатой. И каждое утро собиралась на раскоп толпа, рассаживалась по краям и кричала: русские, уходите отсюда, оставьте нам наше золото.

– А золото действительно было?

– Смешное. Деревянные или железные вещицы, обернутые золотой фольгой. Когда землю выбрасывали лопатой, то чешуйки этой фольги поблескивали на солнце и, видимо, подогревали воображение. Да разве только тувинцам мутит сознание желтый дьявол. Мы как-то на раскопках в Западной Сибири, в глухомани, нашли золотое колечко, простенькое, в виде обручального, и то держали в страшной тайне. Информация же страшно раздувается, из этого колечка обязательно сделают сундук с золотом. И всегда найдутся охотники завладеть им.

– А как вас занесло в Западную Сибирь, не хватило Восточной?

– Я шесть лет проработала в Омском университете, убедилась, что не создана для преподавательской роли, и вернулась в Иркутск. Нашла здесь удивительно интересную работу: стала хранителем археологической коллекции краеведческого музея. Обычно мало кто соглашается на труд в музейных фондах: пыль, грязь, жизнь при постоянном электрическом освещении, поскольку дневного света экспонаты боятся. А мне нравилось копаться в артефактах, составлять на них опись: где найден, когда, кем… Только в музее я по-настоящему изучила сибирскую археологию. Сами посудите, какой у меня был учебный материал – 13 тысяч единиц хранения. Второй, считайте, университет.

– И как долго вы в нем обучались?

– 13 лет.

– 13 тысяч единиц хранения, 13 лет работы… Кажется, это счастливое для вас число?

– Ну, если еще добавить к этому, что я родилась 13 мая (смеется), то тогда конечно. А вообще-то, мне крупно повезло. Когда в 1982 году я пришла в музей, были еще обязательные экспедиции. А для меня слова «полевые работы», как звуки полковой трубы для коня. Оставаться на лето в городе – страшнее наказания и не придумать. И вот не успела я проработать и двух месяцев, как появляется у нас учитель географии и страстный краевед из Алыгджера Михаил Иванович Пугачев и так вкусно начинает рассказывать о Тофаларии, что у меня слюнки потекли. Вот бы, думаю, организовать туда экспедицию по изучению материальной культуры тофов, как предлагает Михаил Иванович.

– А вам уже доводилось бывать в Тофаларии?

– Какое там, я даже смутно представляла, где она находится. Но, видно, на моем лице было написано такое страстное желание, что главный хранитель только спросила: возьмешься? И на десять лет меня сманила Тофалария. Практически каждое лето туда выезжала. Прошла ее всю насквозь, в поисках следов культуры еще кочевых тофов. Как-то подсчитала: более трех тысяч километров намотала по тайге вместе со своей маленькой экспедицией: каюр, проводник, таксидермист и фотограф. Смешно вспоминать, как я, зеленая, чистая горожанка, самонадеянно командовала бывалыми мужиками: так сделать, туда пойти… Они-то лучше меня знали, как сделать. Они, собственно говоря, и научили меня жить в тайге.

– И во что вылилось ваше десятилетнее путешествие по стране тофов?

– В монографию «Тофы». Тогда шел 1994 год, не лучшее время для занятий наукой. К тому же родился ребенок. Металась между колыбелью и письменным столом. Не чаяла уже и закончить. Но университет научил: хочешь сделать – сделай. Пришлось последовать совету своей альма-матер.

– Теперь объясните: каким образом ваш интерес переместился с Саянских гор на верховья Лены, к Шишкинским писаницам? Ностальгия по знакомым местам?

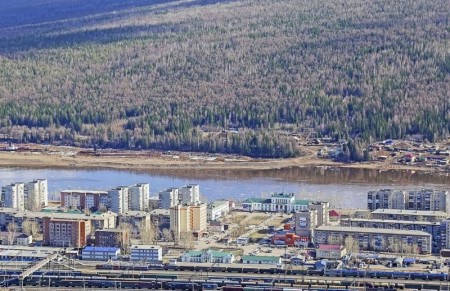

– Поверьте, на Лене до 1987 года я ни разу не была. А вот с писаницами была знакома: отыскала одну в Тофаларии. И дважды, для уверенности, скопировала. Но она была небольшая, ни в какое сравнение с Шишкинскими не идет. Там же целая картинная галерея, тянущаяся на полторы сотни километров по обеим сторонам Лены. А привел меня на ее берега господин Случай. Позвонили из тогдашнего Центра культурного наследия и сказали: мы начинаем большие работы на Шишкинской писанице, подключайся.

– И вы дрогнули?

– Еще бы не дрогнуть, когда сам Алексей Павлович Окладников увлекся Шишкинскими петроглифами до такой степени, что забросил всю копательную археологию. Он, правда, уроженец тех мест, с детства знаком с наскальной живописью. Со временем он понял ценность и уникальность писаниц и потому со всей своей сумасшедшей энергией пробивал идею создания музея. Но знаете, как наша бюрократическая телега тащится. Только в 1987 году приступила к работе комплексная экспедиция с прицелом изучения объекта под будущий музей. В нее вошли в основном сотрудники московских институтов: реставраторы, химики, геологи, строители…

– И один иркутский археолог Мельникова. Так?

– Так (смеется). Археолога Мельникову определили в подручные к красноярскому художнику Владимиру Феофановичу Капелько, который научился переводить петроглифы на так называемую микалентную бумагу, применяемую в технике. Очень тонкая, с волокнистой фактурой. Сказали: перенимай методику, потом будешь сама копировать. А что копировать? Я стою у скалы и ничего не вижу. Шишкинские писаницы ведь не выбиты на камне, это не привычные рельефные петроглифы. Это рисунок камнем на камне. Увидеть его можно только при определенном освещении, как правило, вечернем, когда солнечные лучи как бы скользят по поверхности скалы. Тогда внезапно являются твоему взору фигуры лосей, коней, всадников…

– И только вечером можно копировать?

– Ну почему же, Капелько научил меня видеть и днем. Человек он был интересный. Говорил мало, все больше междометиями. Но если скажет, то в точку. Как-то разозлившись, выдал: «Это не писаница, это какая-то каканица». Действительно, другого слова не подберешь. Все скалы были исписаны, живого места не осталось: здесь был Петя, Вася, Коля… Десятки признаний в любви к Валям, Машам, Нюрам… Какая-то патологическая страсть у наших людей метить место. Как у собак. Те струю пускают, а эти кисть в руки и давай махать. Да чтобы покрупнее. Помню одну почти в мой рост: «здесь был Лукин». Почему комплексную экспедицию сюда пустили с химиками и реставраторами? Да потому что поняли: если промедлить, от древних рисунков ничего не останется. Запишут, замалюют. Надо было хоть остатки выуживать из-под всех этих диких надписей.

– Это оказалось под силу объединенному научному миру?

– Химики под командой Эммы Николаевны Агеевой долго колдовали, но нашли нужные составы и сняли большую часть «художественного творчества». Они же разработали технологию заделки трещин, укрепления отстающих слоев наскальной живописи... В течение восьми лет они приезжали, а потом заявили: ребята, кому нужен наш мартышкин труд. Мы стираем, а они вновь рисуют. До тех пор, пока не будет создан музей, будем лишь мониторить состояние наскальной живописи. Появится музей – продолжим реставрацию. Вслед за ними, выполнив договорные работы, разъехались и остальные участники экспедиции.

– А кто остался?

– Я осталась. У меня же задание: тотальное копирование всех рисунков и их описание. Как же я все брошу и уеду? Правда, поняла, что одной мне с этой картинной галереей не управиться. Привлекла на подмогу Вадима, моего мужа. Тоже археолога. Получилось забавно: Окладников работал на писаницах со своей супругой, Верой Дмитриевной Запорожской, а полвека спустя другая супружеская пара продолжила их дело. Необходимо было выяснить: какие рисунки остались, какие утрачены за это время. Боюсь, когда через 50 лет придет другая супружеская пара, выяснять будет уже нечего. Пыль, влажность, дикие перепады температур и человеческий вандализм – не лучший способ сохранить наскальную живопись.

– Каким временем датируются рисунки?

– Широким временным диапазоном: от эпохи бронзы до раннего средневековья, то есть до первого тысячелетия. Важно было не только разобраться с рисунками, но и подробно изучить каменный «холст», на котором они изображены. В этом нам помогла геолог Нина Ивановна Демьянович, третий соавтор нашей книги. За 13 лет она досконально изучила всю морфологию песчаника, их которого сложены приленские скалы. Это же самые древние отложения на земле, кембрийские, насчитывающие 500 миллионов лет. Все геологические характеристики, датировки, а также семантика, то есть значение рисунков войдут во второй том, который выйдет в следующем году.

– Название вашей книги «Шишкинская писаница», в единственном лице, хотя обычно употребляют во множественном: Шишкинские писаницы. Чем это вызвано?

– В районе деревни Шишкино, чье название академик Окладников использовал для обозначения своей находки, по сути дела находятся три скальных гряды с рисунками. Кроме собственно самой Шишкинской писаницы есть еще две: Никольский ручей I и Никольский ручей II, расположенные в десяти километрах ниже по течению. Окладников обследовал их все и объединил в монографии под названием «Шишкинские писаницы». Мы же изучали только одну, правда, самую крупную, протяженностью в 3,5 километра. Так что название полностью соответствует нашей работе.