Где взять учителей для школы XXI века?

В 1999 году при обосновании необходимости перехода на 12-летнее обучение в школе учителей пугали "демографическим фактором": "По прогнозам, в 2011 году в школах будет обучаться не 21 млн учащихся, как сейчас, а только 13 млн, что может привести к значительному сокращению педагогической нагрузки преподавателей, к сокращению школ и значительной безработице среди учителей". В окончательной версии текста "безработицу" заменили "социально-экономическими последствиями".

Однако похоже, что проблему учительской безработицы к 2011 году удастся решить и без 12-летки. Сегодняшние выпускники педагогических вузов в школу идти не собираются. Студент Дальневосточного университета говорит корреспонденту "Учительской газеты": "Школе... требуется химик. Оклад предлагали 800 рублей!.. Да лучше дворником пойти, там больше платят". Его поддерживает декан исторического института ДВГУ: "В свое время Бисмарк говорил, что отношение к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе, либо о слабости государства. Судя по сегодняшнему отношению к российским педагогам, у нас государства нет вообще! ... Такое чувство, что государству школьные педагоги не нужны, а местным властям тем более... На этом фоне было бы просто нечестно призывать наших выпускников пополнять ряды приморского учительства".

И в самом деле, официальная статистика говорит о том, что в среднем российские учителя - одни из самых низкооплачиваемых в мире. "Вести с мест", публикуемые в "Учительской газете", эту статистику подтверждают. В Пензенской области, например, преподаватель высшей категории (14-й разряд) получает в месяц 1510 рублей при прожиточном минимуме 1495 рублей. Заслуженный педагог высшей и средней школы С.Бердоносов пишет: "Надо прекратить все разговоры о реформировании школы, о разработке новых программ, методик и т.д. и абсолютно все деньги, выделяемые бюджетом на образование, отдать на зарплату учителю, довести ее до мало-мальски приемлемого уровня (по моим представлениям, в настоящее время - минимум до 3000 рублей). А уже потом можно будет перейти и к обсуждению реформ, и к внедрению в школы компьютеров, новых программ и всего того, о чем часто так красиво говорят и пишут и руководители образования, и все остальные его радетели".

Итак, проблема ясна. Нужно платить работающим в школе больше 100$ в месяц - и хотя бы часть выпускников педвузов действительно станут учителями. Все, получившие диплом педагога, в школу не пойдут - во вполне благополучной Голландии до школьников доходят не более 75% выпускников педагогических вузов. Остается провести эксперимент - начать платить части молодых педагогов упомянутую сумму и сравнить результат с теми, которым предлагают 800 рублей. А ведь такой эксперимент идет! Моя бывшая школьница, выпускница Химического факультета МГУ и недавно созданного вечернего Факультета педагогического образования МГУ, пошла работать в обычную московскую школу. Она подарила мне распечатку своей зарплаты (январь 2002). Молодая московская учительница без ученой степени (с доплатами за совместительство) получает в месяц "на руки" 4362 рубля (без разовых премий). Похоже, что московским властям, в отличие от вышеупомянутых дальневосточных, педагоги нужны... Из этого должно следовать, что выпускники столичных педвузов стоят в очереди у столичных школ. Ничего подобного! Наоборот, доска объявлений МПГУ залеплена призывами "Срочно нужен учитель!" с телефонами тех самых московских школ. Конечно, Москва - город дорогой, но учительская зарплата все равно превышает столичный прожиточный минимум примерно на 30%. Получается, что дело не только в зарплате.

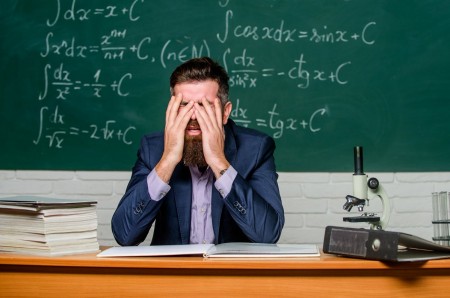

В мировом рейтинге "мирных" профессий, наиболее часто вызывающих стресс, учителя оказались на первом месте (за ними следуют медсестры) 6. Недавний расстрел немецким школьником своих педагогов подтвердил эту статистику. Но и без стрельбы в школе проблем хватает. Переполненные классы, бесконечная череда уроков и кучи тетрадей, факультативы, родительские собрания... Нормативные 18 уроков в неделю означают около 50 часов работы, а ради зарплаты приходится брать еще часы. Но если все эти часы приносят ощущение выполненного долга и собственной пользы, они не так тяжелы.

К сожалению, все чаще приходится иметь дело с "безнадежными" уроками, когда класс даже не пытается делать вид, что учится. Современные тенденции гуманизации образования и "щадящего обучения" требуют в первую очередь создавать психологический комфорт для ученика. Как-то я пожаловался коллеге с факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, тоже работающему в школе на полставки, что в последние годы не всегда могу "завести" некоторые классы на уроке химии своими любимыми пиротехническими экспериментами. Он ответил, что в его "суперэлитной" гимназии школяры на уроке информатики не хотят даже играть на навороченных компьютерах, не то что программировать.

Можно во всем обвинить "перестройку" и моду на гуманное "личностно-ориентированное" обучение. Однако комедия Аристофана "Облака", написанная в 420 году до н. э., основана на той же проблеме: "Как обучать и воспитывать - по-старому, в строгости и тяжелом труде, либо по-новому, потакая желаниям и слабостям ребенка?". Следовательно, этому противоречию не меньше 24 веков. Современные российские фильмы о школе подобных проблем даже не ставят и безнадежно пусты по сравнению с "Доживем до понедельника" из 60-х. Хорошо, что хоть перестали выпускать рекламные ролики со "страшными училками" - вспомните "химичку" из сюжетов "про Сидорова". Кажется, что это мелочь - почему бы не посмеяться над теми, с кем связаны неприятные детские воспоминания. Но реклама сейчас - главный воспитатель молодежи. И для школьных "химичек" возникают дополнительные проблемы, когда дети по несколько раз в день видят рекламу про "экологически чистые" продукты, которые не "пичкают химией". Последние слова, согласно законам модного нейролингвистического программирования, формируют в подсознании отрицательный образ уроков, на которых умы учеников "пичкают химией". А если к тому же студенту педвуза с детства предлагают по ТВ "жить настоящим" и "брать от жизни все", то какой смысл ему идти в школу, где так трудно увидеть результаты своего труда и почувствовать собственную значимость?

По данным социологического опроса студентов педвузов Свердловской области (1996 г.), главные пять мотивов выбора ими будущей профессии следующие: "пребывание в культурной среде", "творческое содержание работы", "большой отпуск летом", "возможность проявить способности", "любовь и признательность учеников". Студенты надеются попасть в культурную среду, но, попав, часто разочаровываются. У учителей главные пять мотивов были те же, но на первом месте оказался "большой отпуск летом", а на последнем - "пребывание в культурной среде". Интересно, что своей профессией (т.е. возможностями) довольны 86% учителей, а своей работой (т.е. реальной деятельностью) - только 48%. Из этого исследования можно заключить, что никакой зарплатой нельзя сделать из плохого учителя хорошего, но испортить хорошего учителя низкой зарплатой - можно.

Для учителя чрезвычайно важно общественное признание - со стороны детей, родителей, всего общества. Проблема эта не нова. Выдающийся русский психолог, педагог и священник В.В.Зеньковский писал в 1960 г. :

"Надо сказать, что роль учителя одна из самых неблагодарных и тяжелых. Результаты работы священника и врача могут проявиться непосредственно и поэтому могут породить чувство благодарности и социальной нужности. Все, что делает учитель, дает плод не скоро... Поэтому нет ничего неблагодарнее и вместе с тем внутренне почетнее роли учителя. "Мне время тлеть - тебе цвести" - это может служить идеальным лозунгом в отношении к детям. ... Педагог все время только отдает, но никогда не получает. Педагог должен идти жертвенным путем, и его мало ценят не только дети, но и взрослые: учителя всегда и везде находятся "в загоне"".

Когда фонд Сороса перестал выплачивать лучшим учителям-естественникам гранты (200 долларов в месяц) из-за отказа российского правительства участвовать в программе поддержки учителей и требования платить высокие налоги за благотворительность, учителя были благодарны и за "бесплатные" дипломы Соросовского учителя. Московское правительство продолжило соросовскую программу отбора лучших учителей на основании опросов студентов - их бывших школьников. И хотя денежное вознаграждение теперь невелико, звание лауреата конкурса "Грант Москвы" очень почетно - ведь это реальное подтверждение высокой оценки труда учителя его учениками, для получения которого не нужно "налаживать отношения" с администрацией и даже не нужно подавать никаких заявок. Психологический эффект от победы в таком конкурсе гораздо выше, чем от успешного урока-концерта перед взрослым жюри на конкурсе "Учитель года". Все-таки подавляющее большинство учителей работает для учеников, а не для начальников от образования.

Интересно, что на всех мероприятиях с участием соросовских учителей и лауреатов Гранта Москвы присутствуют в основном именно учителя, а не учительницы. Это не признак дискриминации, а свидетельство того, что немногие мужчины, работающие со старшеклассниками, делают это весьма эффективно.

Остается понять, что значит - "работать для учеников"? Оказывается, можно установить количественные характеристики взаимодействия учитель-ученики, выделить реально существующую "обратную связь".

Заведующий кафедрой социологии и психологии Московского государственного авиационного института А.Г.Эфендиев попытался определить факторы, способствующие наиболее эффективной работе московских учителей. Выяснилось, что материальное положение, организация работы в школе, контроль проверяющих не обнаруживают явной связи с качеством профессионально-педагогической деятельности. Это качество оценивали сами учителя в диапазоне от "работаю творчески, с интересом и полной отдачей" до "работаю в основном кое-как, не выкладываясь, ниже своих возможностей". Кроме того, изучалась регулярность подготовки учителей к урокам и разработки ими новых учебных материалов.

Самые сильные связи были выявлены между работой учителей и тем, как они оценивают своих учеников, их желание учиться, повышать кругозор, а также степенью внимания родителей к школьным успехам своих детей. В тех школах и классах, где большинство школьников с интересом относятся к предмету, стремятся к расширению кругозора, а родители следят за учебой детей, учитель работает существенно лучше. При этом доля учителей, работающих хорошо, при ухудшении отношения к их труду уменьшается в 1,5 - 3 раза. Автор исследования делает вывод: "Профессионально-педагогическое мастерство учителя расцветает там, где оно востребовано обществом, его полномочными представителями - учениками и родителями".

А что же востребуют ученики от учителя - как человека, а не источника информации? Социологи из Московского института электроники и математики составили список наиболее ценимых учениками свойств учителя в порядке убывания важности. Первые пять позиций этого списка:

Умеет объяснить.

Способен заинтересовать предметом.

Объективен при постановке оценок.

Не вторгается в личную жизнь учеников.

Имеет чувство юмора.

На последних пяти позициях находятся такие казалось бы нужные каждому учителю свойства:

Эрудирован.

Терпелив.

Способен выслушать.

Вежлив.

Тактичен.

Вот выписал я последние строки списка и думаю, что завтра у меня урок в одном очень неприятном десятом классе. Если для учеников не так важны терпение, вежливость и такт учителя, то, может быть, стоит взять на урок тонфу (полицейскую дубинку с боковой ручкой)? Недаром гравюры, изображающие средневековые школы в Европе и в России, имеют один общий сюжет - порку нерадивого школяра розгами. Или использовать пневматический пистолет (свинцовые пульки опасны, а пластилином заряжать - в самый раз)? А, может быть, просто наорать на них? Но я уже распечатал шпаргалки к их завтрашней самостоятельной работе - для каждого. Если будут плохо вести себя - не стану отвечать на вопросы, раздам молча шпаргалки, и пусть сами перед собой выпендриваются. Судя по моему личному опыту, для наказания - вполне достаточно. Как говорится, на социологию надейся, а сам тоже думай и рефлексируй - если уж взялся что-то там сеять...

На самом деле, последние места вежливому и тактичному учителю достались потому, что школьники интуитивно поняли - современная российская школа отказалась от воспитания, оставив за собой только обучение. Воспитание перепоручено в основном телевидению, где "слабое звено" можно выбить - пяткой в челюсть. Поэтому одной из моих коллег ученики-восьмиклассники сами посоветовали: "На нас надо орать, выгонять и двойки ставить - тогда мы будем лучше себя вести". А в педвузы идут в основном девушки, и в школу после них - тем более.

"Чисто-обучающая" школа может в результате сама себя уничтожить - наркотиками, вымогательством и дедовщиной старшеклассников, в том числе и по отношению к молодым "училкам". В такой ситуации переход на 12-летку потребует организации спецподразделений внутренних войск - для успокоения 17-18-летних "учащихся". Или в Минобразовании думают, что стрельба возможна только в немецких школах?

Какие же меры нужны для того, чтобы в школу пришли учителя, а не только "училки"? Даже если нет денег на повышение зарплаты, существует специфический мужской "соблазн" - отсрочка от армии. С другой стороны, в иных старших классах работать лучше, имея опыт боевых действий или хотя бы службы в ВДВ. Здоровый мужик после армии - в школе? Это гораздо в большей степени фантастика, чем сыр в руках "снежного человека" из рекламы. Ведь обычно мужчина после срочной службы создает семью, и зарплата в полтора прожиточных минимума этому не может способствовать.

А если обойтись без семьи? Вполне возможно, если учитель... - монах. Ведь монах - не обязательно хилый тихоня с четками. В российской истории известны Пересвет и Ослябя. Еще можно вспомнить, что именно монастыри были первыми научными и культурными центрами - и не только в христианских странах. Монашеская умеренность в быту позволит и в Москве прожить на владивостокские 800 рублей. А смирение (не путать с покорностью!) предохранит от распространенного соблазна повышать собственную самооценку учителя за счет унижения учеников.

Короче, вместо весьма сомнительного превращения педагогических институтов в "классические университеты" нужно приглашать лучших вузовских преподавателей в возрождающиеся монастыри - мужские, разумеется. Ведь большинство педвузов по составу обучаемых и так напоминают женские монастыри. Кстати, "монахи" - не означает обязательно "православные", о чем полезно помнить в многоконфессиональной России. Представляете - "Черемушкинская суфийская школа" или - "Сокольническое отделение Шаолиня"?

Написал и испугался. А вдруг "наверху" решат, что и в самом деле нужно реформировать все монастыри в педвузы?

Хватит фантазировать - надо готовиться к экзамену по моему курсу личностно-ориентированной педагогики на вечернем Факультете педагогического образования МГУ. Лет двадцать назад это действительно было фантастикой - а сейчас выпускники геологического факультета и факультета почвоведения готовятся получить сертификаты по дополнительной специальности "преподаватель химии". В основном тут работает схема: пошел студент подрабатывать в школу - понравилось - пришел на вечерний педфакультет - и получается специалист с полноценным дипломом МГУ и дополнительным свидетельством о своей готовности работать в школе - профессионально и со смыслом. Возможно, это неплохой вариант для российской школы XXI века. Организация подобного дополнительного образования вполне доступна всем естественнонаучным и техническим вузам - ведь понаоткрывали там отделения и факультеты "экономики и менеджмента", как востребованные обществом. А потребность в высококачественном школьном образовании и сейчас уже велика - в наш Колмогоровский интернат при МГУ конкурс в 10-е классы превышает 5 человек на место. По предлагаемой схеме (педагогическое образование как дополнительное к научно-техническому) можно и нужно готовить учителей-предметников для средних и старших классов. Такая схема уже работает - недаром процитированные выше социологические исследования школьного педагогического процесса проводили социологи из МАИ и МИЭМ - инженерно-технических вузов, давно и успешно сотрудничающих со школами.

А в "чисто-педагогических" вузах нужно учить только педагогов начальной школы - причем для абитуриентов категорически необходимо психологическое тестирование и творческий конкурс актерского мастерства. О необходимости проверки актерских способностей будущих педагогов писал еще в 1996 году профессор МПГУ В.С.Полосин. Хотя излишнее "актерство" учителя, несомненно, вредно, но интроверт с признаками аутизма в школе совершенно бесполезен (он туда и не пойдет) - таких лучше не брать в педвузы.

При реализации перечисленных предложений - с более строгим отбором абитуриентов и естественным отбором студентов в процессе обучения - много специалистов с дипломом и дополнительным сертификатом учителя не получится. Однако доля их, дошедшая до школы, несомненно, возрастет. К тому же школьников в России ожидается все меньше. Может быть, это и есть один из путей решения проблемы нехватки хороших учителей?