Город на грани апокалипсиса: в Усолье-Сибирском 20 лет не решается проблема с опасным наследием «Химпрома»

Усолье-Сибирское постоянно живет под угрозой экологической катастрофы, причиной которой могут стать многие объекты бывшего «Усольехимпрома». На ряде объектов промплощадки уровень загрязнения ртутью превышает ПДК в сотни, а иногда – тысячи раз. Периодически обнаруживаются емкости с «бесхозными» смертельно опасными веществами. Готовятся сметы для решения проблемы, выделяются деньги – и ничего не происходит.

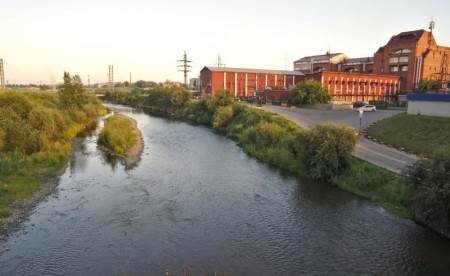

Ртутная река

Банкротство предприятия было инициировано кредиторами еще в 2010 году, в 2012 году оно практически полностью прекратило свою деятельность. Однако работа самого опасного подразделения предприятия – цеха ртутного электролиза – была прекращена гораздо раньше, в 1998 году. И с тех пор 20 лет уже идут разговоры о необходимости его демеркуризации.

– Этот цех был запущен в 1970-х годах, а в 1992 году мы обнаружили высокое содержание ртути в рыбе в Братском водохранилище, после чего начался периодический мониторинг ситуации, – рассказывает старший научный сотрудник иркутского Института геохимии имени Виноградова СО РАН Михаил Пастухов. – В результате в 1997 году был остановлен рыбозавод в Балаганске. А в 1998 году закрыли цех ртутного электролиза.

Однако предприятия закрылось, а проблемы остались. Ряд объектов критически загрязнен ртутью, что является опасным для жителей Усолья и приводит к загрязнению Ангары. По оценкам специалистов, на закрывшемся предприятии осталось не менее 338 тонн ртути, еще более 620 тонн этого опасного металла – в глубинах шламохранилища.

– Недавний монтиоринг выявил проблемы как на самой промплощадке, так и на прилегающей территории, где значительный уклон в сторону Ангары, – говорит ученый. – Здесь поверхностные воды как раз захватывают слои загрязнения ртутью. Это прямое воздействие на Ангару. Мы сделали анализ в январе этого года – концентрация превышает ПДК в несколько раз.

При этом эксперт отмечает, что на самой промплощадке при оценке концентрации ртути счет идет на тысячи миллиграммов на кубометр при ПДК 2,1 мг/кубометр.

Далеко за гранью допустимого

– В цехе ртутного электролиза в воздухе ПДК для промышленных предприятий, равное 300 мг/кубометр, превышено в сотни тысяч раз, – говорит Михаил Пастухов. То есть, здесь постоянно происходит испарение ртути, которую ветер разносит как в сторону Усолья, потому что чаще всего дует именно в этом направлении, так и на более дальние территории. Это говорит о серьезной опасности для нашего региона в целом. Кроме того, на шламохранилище тоже идет серьезное испарение при положительной температуре воздуха, особенно когда она выше 20 градусов. Даже пробы снега за территорией города показывают превышение ПДК в 10 тысяч раз.

Кстати, с испарениями ртути на шламохранилище отдельная и особо примечательная история. Содержимое этого объекта – шлам с примесью ртути – для предотвращения испарений должно быть закрыто так называемым «водным зеркалом», попросту – скрыто слоем воды. Однако несколько лет назад некто (всем очевидно, что собственник, но «виновного так и не смогли найти») решил этот шлам пристроить. Воду с хранилища слили, 10 тысяч тонн шлама вывезли на кирпичный завод в Ангарске, чтобы использовать для производства стройматериалов. Ученые забили тревогу, подключилась природоохранная прокуратура, провели исследование этого шлама – и обнаружили, что концентрация в нем ртути превышает ПДК в 40 тысяч раз. К счастью, использовать его по назначению, для производства кирпичей, не успели. Шлам вернули в хранилище, вот только теперь «водное зеркало» его не закрывает и в теплое время года ртуть постоянно испаряется.

При этом проектный уровень загрузки шламохранилища, по словам экспертов, превышен более чем на два метра, что приводит к очень высокому давлению на ложе и создает предпослыки для проникновения растворов, загрязненных ртутью и другими тяжелыми металлами, в грунтовые воды, а затем – в Ангару и Белую.

Куда ведут стоки

Еще одна проблема – коллектор закрытого предприятия и дренажная канава. В них с водой с предприятия попадает и ртуть, которую затем несет в Ангару.

– Коллектор №1 передан в собственность города в 2016 году, – говорит прокурор Усолья-Сибирского Иван Бортников. – В прошлом году вступило в силу решение Усольского городского суда о его демонтаже и ликвидации сбросов в Ангару сточных вод с промплощадки. Сейчас требование в стадии исполнения. Есть ряд проблемных вопросов. Ведь его «подпитывает» ТЭЦ-11 и другие предприятия.

То есть для того, чтобы закрыть коллектор, нужно для этих предприятий организовать отдельную систему стоков. Однако это тоже проблема.

– В связи с необходимостью завести стоки работающих на промплощадке предприятий на очистные встает вопрос к мощности очистных бывшего «Водоканала», сейчас – частного предприятия «Аква-Сервис», – говорит экс-директор предприятия «Усолье-Сибирский Силикон», делившего промплощадку с «Усольехимпромом», Георгий Петров. – Еще когда очистные были в ведении Химпрома, говорили, что они маломощные и требуют реконструкции. А теперь это у нас частное предприятие и войти в программу реконструкции невозможно. А сейчас туда никакие дополнительные стоки не заведешь – эти очистные захлебнутся.

– У меня было предписание перекрыть коллектор еще к 16 февраля. Но это просто нереально сделать, – говорит мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

Что касается дренажной канавы – в нее поступает вода с промплощадки во время таяния снега и сильных ливней.

– Дренажная канава и коллектор №1 – это водные объекты, которые поставляют в Ангару сточные воды, загрязненные ртутью с концентрацией, превышающей в несколько раз допустимый уровень для рыбохозяйственных водоемов, – говорит Михаил Пастухов. Дренажная канава работает в период паводков и сильных дождей, из нее поступает огромная концентрация ртути в Ангару. При этом ниже находится водозабор Свирска и других населенных пунктов, не говоря о Братском водохранилище.

Безопасные опасные отходы

Ученый отмечает, что в нижней части шламохранилища концентрация ртути составляет 840 тысяч мг/кубометр, то есть это промышленное месторождение ртути.

– И она оттуда с талыми и грунтовыми водами постоянно поступает в Ангару, – говорит он. – За 20 лет, прошедшие с момента закрытия цеха ртутного электролиза, река стала чище. Но ПДК все еще превышена в несколько раз. Например, в районе Свирска на территории двух квадратных километров находится почти 3,5 тонны ртути – это огромное количество.

При всем этом, что характерно, территория не считается опасной.

– Обследование территории было обязанностью Роспотребнадзора. Он исключил это предприятие из категории особо опасных и дал подтверждение, что никаких отравляющих веществ здесь нет, – говорит Максим Торопкин.

– Так как площадка сегодня исключена из числа опасных объектов, то нужно дать оценку деятельности тех должностных лиц, которые это допустили, – отмечает прокурор города. – Предприятие раньше постоянно находилось под надзором контролирующих органов, а в момент банкротства и перевода в стадию конкурсного производства про предприятие забыли, пока не стали очевидны все печальные последствия.

Что примечательно – на большое совещание в Усолье-Сибирском, организованное Законодательным собранием региона с участием всех заинтересованных лиц, руководитель регуправления Роспотребнадзора так и не приехал, хотя участие свое подтверждал и даже был включен в число докладчиков.

Рай для мародеров

Помимо всего этого бедой территории после закрытия предприятия стали мародеры. Площадь в 24 квадратных километра – треть всего Усолья – охранять проблематично. Особенно – когда неясно, кто же должен этим заниматься. Собственники делать это не хотят, у муниципалитета и области – нет полномочий.

– Сейчас в Усольском городском суде находится иск ко всем собственникам, чтобы заставить их вложить деньги в охрану своего имущества, включая Росимущество, конкурсных управляющих и других, – рассказывает Иван Бортников.

В результате на площадке в промышленных объемах стали затариваться нелегальные добытчики металла. И то, что большинство конструкций заражено ртутью, их мало интересовало.

При этом собственники в лице конкурсных управляющих заявлений о краже не подавали. В результате даже в тех случаях, когда груженые металлом машины останавливала полиция, уголовные дела не возбуждались из-за отсутствия обращений от владельцев.

– Они утверждали, что у них имущество оценивается в комплексе и они не знают, как писать заявления по конкретным конструкциям, – рассказывает прокурор. – После внесения представления от прокуратуры в их адрес впервые в конце года поступили два заявления на общую сумму 200 млн рублей – ущерб был оценен по цене металлолома. – Дела были возбуждены.

Сначала с промплощадки везли легкодоступный металл. Потом он закончился, и принялись добывать более сложно закрепленные конструкции. Это обернулось для Усолья чередой происшествий: на закрытом предприятии вспыхивали пожары; обрушивались конструкции – иногда погребая под собой тех, кто их пилил; происходили выбросы опасных веществ, потому что повреждали емкости, где они хранились. А еще – случались перебои с водой и электричеством, поскольку почти все коммуникации, обеспечивающие жизнь городу, проходят через промплощадку, а мародеры периодически их повреждают.

Все происходящее привело к тому, что в ноябре 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим чрезвычайной ситуации. Была создана соответствующая межведомственная комиссия, она и лаборатория ГО и ЧС начали обследовать промплощадку, чтобы выяснить, какие объекты, кроме цеха ртутного электролиза, наиболее опасны.

«Сюрпризы» промплощадки

А территория предприятия продолжала преподносить неприятные сюрпризы. Так, сегодня к числу особо опасных объектов на ней уже отнесены железнодорожные цистерны, расположенные на промплощадке. Две из них – с четыреххлористым кремнием, 13 почти пустых – с остатками отходов эпихлоргидрина – хотя одна, по мнению комиссии, может быть полной. Как отмечает замминистра природных ресурсов Иркутской области Нина Абаринова, еще 24 объекта требуют дополнительного обследования на предмет загрязнения.

– Помимо того, на промплощадке и за ее пределами расположено несколько скважин, в которые после производства рассолов также закачан эпихлоргидрин – вещество третьего класса опасности. Согласно архивным данным, там должно храниться 18 тысяч тонн этого вещества, – говорит она.

– Мы провели по этим скважинам проверку, совместно с конкурсным управляющим и Ростехнадзором, установили местонахождение всех скважин, – рассказывает прокурор. – К сожалению, головки всех скважин находятся в плохом состоянии, вся наружная инфраструктура скважин разобрана, подъездных путей там нет, то есть в любой момент может произойти разгерметизация.

– Эти скважины имеют лицензию, собственника, и здесь тоже нужно приложить усилия всех контрольно-надзорных органов, чтобы понудить собственников решить вопрос с их инвентаризацией, проведением обследования скважин и принятием мер по предотвращению распространения нефтепродуктов из скважин, – уточняет Нина Абаринова.

Как отмечает Максим Торопкин, наибольшую опасность для города представляет цистерна с четыреххлористым кремнием. Ее тоже пытались пустить на металлолом, злоумышленников успели спугнуть, но выкопать яму и опрокинуть в нее цистерну для удобства распила они успели.

– Если запорная аппаратура не сработает, она просто рухнет и будет огромный выброс паров хлористого водорода, – говорит мэр. – При этом неизвестно, что еще здесь опасно – мы еще три месяца назад не знали о баллонах с ртутью, хотя тесно работаем с бывшими сотрудниками Химпрома. Это означает, что впереди возможны еще какие-то неприятные сюрпризы. И эта территория требует детального обследования.

О тысяче баллонов с ртутью узнали, только когда их попытались вывезти с территории промплощадки – задержали, вернули, загнали в гараж. Что примечательно, как отмечает прокурор города, «все ядовитые вещества, которые обнаружены за последнее время, совершенно случайно не вошли в конкурсную массу».

Город за счет средств резервного фонда после обнаружения баллонов с ртутью нанял охрану на два месяца. Срок истекает 3 марта, с этого момента областные власти обещают организовать охрану за свой счет.

– С 3 марта охрана будет за счет областного бюджета, – уверяет всех начальник управления по ГО и ЧС областного Минимущества Евгений Шевцев. – Ликвидируем все незаконные въезды, организуем пропускной режим и патрулирование территории.

При этом Георгий Петров отмечает, что «недавно уже при выставленной охране вырезали и вывезли все из новенького цеха с норвежским оборудованием».

В свою очередь теруправление Росимущества, которому принадлежат земли предприятия и около 40 из 225 объектов, тоже пытается решить вопрос с охраной – сделали расчеты стоимости услуг Росгвардии, теперь ждут решения вопроса финансирования на федеральном уровне.

Мечта о «зеленой лужайке»

Однако большинство экспертов сходится на том, что охрана – это временное явление, и уж никак не решит глобально проблему «Усольехимпрома».

– В наследство от предприятия-гиганта городу достались отходы, угрожающие жизни и здоровью усольчан и жителей ближайших районов, так как опасная промплощадка расположена в непосредственной близости от Ангары. Люди не должны думать, что живут на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент, – говорит спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

В первую очередь требует решения проблема 20-летней давности – демеркуризация цеха ртутного электролиза. Еще в 2012 году на это из федерального бюджета готовы были выделить миллиард рублей, но проект так и не был разработан. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Иркутскую область прямо поручил региональным властям заняться решением проблемы «Усольехимпрома». В 2017 году был разработан проект демеркуризации и направлен на экспертизу. Однако у Госэкспертизы возникли к нему многочисленные замечания, основное из них – ртуть нужно не захоранивать на месте с помощью саркофага, а вывозить и утилизировать.

– Проект по демеркуризации доработали в 2018 году, – говорит Нина Абаринова. – Потом прошли все общественные обсуждения.

Правда, оказалось, что где бы ни проходили эти обсуждения, даже ученые не в курсе сути нового проекта. Далее, по словам замминистра, дело застопорилось, потому что в Главгосэкспертизе заявили, что в новой версии проектно-сметной документации не идет речь о капитальном строительстве, а значит – их заключение не требуется. На федеральном же уровне область не может получить софинансирование проекта из-за отсутствия заключения экспертизы по смете.

– Сегодня наш подрядчик повторно зашел на экспертизу, и мы получили пока устное согласие от министерства природных ресурсов, что они нам подтвердят возможность финансирования из федерального бюджета по нацпроекту «Экология», – говорит замминистра.

– Почему мы пишем в правительство и просим каких-то денег, не имея ее на руках? – возмущается председатель бюджетного комитета ЗС Наталья Дикусарова. – Надо уже понять, что пока не готова ПСД, мы никогда не зайдем с мероприятиями по цеху ртутного электролиза в госпрограмму. Нужно поторопиться со сроками. На 2020 год мы не успеваем, на 2021 – может быть, с натяжкой, на 2022 год – есть перспектива. Но нам ждать столько времени нельзя. Так что необходимо сформировать план мероприятий по подготовке ПСД в кратчайший срок.

Однако цех ртутного электролиза – это лишь одна проблема из целой массы, оставленных предприятием уходящей эпохи.

– Жутко все это выглядит, – говорит председатель правления общественной организации Байкальский центр гражданской экспертизы Юрий Фалейчик. – Есть понятие в экологических проектах «зеленая лужайка». То есть когда рекультивация доходит до такого уровня, что убирается сам объект, восстанавливается окружающая среда и внешне место выглядит нетронутым. По этому пути проходит весь мир. Так что проблему нужно решать комплексно.

Гордиев узел

С тем, что нужно комплексное решение, соглашаются практически все эксперты и заинтересованные лица. Однако стоит вопрос собственности. Если с Росимуществом еще можно договориться о передаче муниципалитету зданий для очистки (хотя в федеральном ведомстве до сих пор не уверены – есть ли у них в собственности опасные объекты), то с конкурсными управляющими все гораздо сложнее. Они заинтересованы только в продаже, а не раздаче конкурсной массы. Практически все совещания на областном и местном уровне они предпочитают игнорировать. А когда представители регионального Минимущества вознамерились сами посетить совет кредиторов, запланированный на 7 февраля, он по странному стечению обстоятельств не состоялся.

– На что они рассчитывают? Что за счет средств федерального и областного бюджета территория будет очищена, а они потом будут пользоваться этими земельными участками? – интересуется Наталья Дикусарова. – Неявка на мероприятие двух конкурсных управляющих – очень плохая тенденция, есть структуры, которые контролируют конкурсных управляющих, определяют их квалификацию – и я думаю, что до них стоит донести эту информацию.

Между тем, пока, к примеру, шламохранилище находится в частной собственности, ни местные, ни областные власти не могут принимать какие-либо решения по его ликвидации. Правда, правительству региона депутаты все же поручили подготовить комплексный план ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома». Со своей стороны парламентарии готовы помочь выбить в его поддержку федеральное софинансирование. Но с учетом сформировавшегося клубка проблем, вызывает сомнения, что такой план будет разработан в ближайшее время, если его разработают вообще. А Усольчане тем временем продолжают дышать ртутью, ждать, когда неожиданно рванет какой-нибудь «сюрприз» на промплощадке, а жители нескольких районов и городов питаются зараженной рыбой.

Фото автора