Семь бед от обедненного урана

Низкая радиоактивность и отсутствие гамма-излучения ещё не повод считать вещество безопасным.

Как известно, радиоактивность была открыта в 1896 году Анри Беккерелем, а первым источником радиоактивного излучения стал уран или, если быть точным, урановая соль. В известном смысле Беккерелю повезло: его дед, Антуан Сезар Беккерель, был широко известен своими исследованиями минералов и собрал большую коллекцию образцов. Тот кусок урана, который принес Анри Беккерелю славу, был позаимствован им из коллекции деда.

Уже в первые десятилетия двадцатого столетия, после впечатляющих открытий Марии и Пьера Кюри и Эрнеста Резерфорда, явление радиоактивности стало восприниматься как один из символов формирования новой, квантово-релятивистской картины мира. Для физиков радиоактивные элементы уран и радий за короткое время стали самыми важными химическими элементами. А уже в 1921 году поэт Андрей Белый написал пророческие строки:

Мир рвался в опытах Кюри

Атомной, лопнувшею бомбой

На электронные струи

Невоплощенной гекатомбой.

Для научного сообщества эти строчки были лишь необузданной фантазией поэта, однако всего через семнадцать лет, в 1938 году, Отто Ган и Фриц Штрассман открыли деление ядер урана. А ещё через два года стартовал знаменитый манхэттенский проект, завершившийся в 1945 году взрывом атомных бомб — над Хиросимой и Нагасаки. В одной из этих двух бомб в качестве делящегося материала использовался изотоп урана 235U (во второй бомбе использовался изотоп плутония).

Накопление изотопа 235U в количествах, достаточных для создания атомной бомбы, потребовало от создателей атомного оружия гигантских усилий. Действительно, в одном килограмме природного урана содержится 992,7 г изотопа 238U и всего лишь 7,2 г высокорадиоактивного изотопа 235U. Извлечение из урановой руды этого изотопа осуществляется в весьма сложном технологическом цикле, при этом остающийся уран (состоящий в основном из 238U) известен как «обедненный уран»; первоначально его относили к неизбежным отходам атомной промышленности.

Обедненный уран менее радиоактивен, чем собственно урановая руда, и период полураспада изотопа 238U составляет 4,5 млрд лет. Однако в качестве «отхода» он пробыл недолго: военные быстро обратили внимание на его исключительные физические свойства — высокую плотность (19,1 г/см3) и значительную твердость (около 300 по шкале Виккерса). Кроме того, у обедненного урана высокая температура плавления (1132 °С). Всё это делает его ценным сырьем при изготовлении брони и бронебойных снарядов. Весьма существенной оказывается ещё одна его характеристика — большое численное значение сечения захвата нейтронов. Благодаря этому обедненный уран весьма эффективен в качестве защиты от радиации.

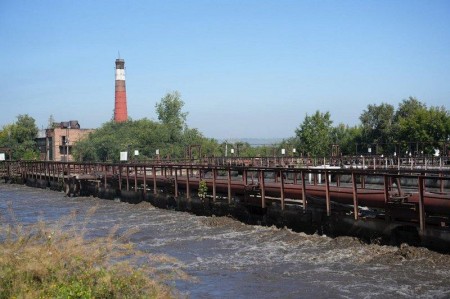

Процедура обогащения урана — то есть извлечения из урановой руды изотопа 235U — давно вышла на промышленный уровень, и страны с развитой атомной энергетикой располагают в настоящее время тысячами тонн обедненного урана. Из-за этого обедненный уран относительно дешев, а большой же расход боеприпасов в условиях военных действий делает дешевизну важным фактором. Неудивительно, что в последнее время использование обедненного урана в военных конфликтах сильно увеличилось. Согласно оценкам Программы ООН по окружающей среде (UN Environment Programme, UNEP), только в ходе войны в Ираке на территории страны в виде осколков осталось 1700 т этого вещества. Ещё около тридцати тысяч снарядов с обедненным ураном было выпущено в ходе военных действий в Югославии. Это означает, что после артиллерийских обстрелов в югославской почве осталось в общей сложности от десяти до пятнадцати тонн обедненного урана.

Обычно считается, что никакой опасности для живых организмов радиация обедненного урана не представляет. Во-первых, он является источником только альфа-излучения, а пробег альфа-частиц в плотных средах не превышает десятка микрон. Во-вторых, его радиоактивность исчезающе мала, о чем свидетельствует огромное численное значение периода полураспада атомов изотопа 238U.

Однако в настоящее время опасность того или иного технологического фактора принято определять в первую очередь в статистических исследованиях. Многочисленные же исследования такого рода не позволяют сделать однозначный вывод о радиоактивной безопасности обедненного урана, и специалисты продолжают обсуждать механизмы его возможного радиационного воздействия на человеческий организм. Не говоря уж о том, что высокая химическая токсичность в естественных условиях может оказаться в миллионы раз более опасной, чем его радиоактивность.

Некоторые эксперты считают, что радиоактивность попадающего в окружающую среду обедненного урана может стать причиной онкологического заболевания у тех, кто вступал в какой-либо контакт с урановыми частицами. Так, в опубликованном в мае 2008 году тематическом обзоре Национального исследовательского совета США (US National Research Council) приводятся результаты исследований Джона Уайза из университета Южного Мэна в Портланде (University of Southern Maine in Portland). Согласно Уайзу, пылевые частицы обедненного урана могут вызывать мутации в хромосомах клеток легочной ткани человека. Предполагается даже, что генетические повреждения могут быть связаны с пока ещё неустановленным механизмом взаимного усиления химической токсичности урана и его слабой радиоактивности.

Армейские специалисты к подобным утверждениям относятся скептически, ссылаясь на отсутствие убедительных эпидемиологических данных. Напоминая, что обедненный уран обладает низкой радиоактивностью, они говорят о незначительности эффектов облучения и считают дополнительные исследования в этом направлении неоправданным расточительством. К примеру, исследование трехлетней давности, проведенное Альбертом Маршаллом из Национальной лаборатории Сандиа в Нью-Мексико (Sandia National Laboratories), показало, что даже те военнослужащие, которые получили относительно большую дозу радиации во время войны в Персидском заливе в 1990–91 годах, заболевали раком легких лишь на 1% чаще по сравнению с теми, кто облучению подвержен не был.

Признать право на истину только за одной из двух сторон было бы, однако, непростительной ошибкой, и в этой ситуации несколько авторитетных и влиятельных организаций — Лондонское Королевское общество (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), правительственное ведомство США по делам ветеранов (US Department of Veteran Affairs), а также руководство ЮНЕП — призвали к продолжению исследований по выяснению влияния обедненного урана на организм человека.

Не дожидаясь начала таких исследований, Крис Басби, сотрудник Института питания растений и наук о почве в Брауншвейге и университета Ольстера, предложил, совместно с директором своего института Эвальдом Шнугом, весьма оригинальную модель возможного влияния обедненного урана на человеческий организм. По мнению Басби и Шнуга, попадающие в организм человека атомы урана становятся своеобразными антеннами-излучателями. Они поглощают фотоны фонового гамма-излучения и затем переизлучают полученную энергию в виде быстрых электронов, то есть интенсивного бета-излучения.

Механизм переизлучения Басби и Шнуг связывают с фотоэлектрическим эффектом. Именно за счет фотоэффекта атомы захватывают гамма-кванты с энергией до 100 КэВ; в атоме фотон передает свою энергию электрону, электрон же попадает в окружающую среду. Способность атомов захватывать гамма-кванты растет как четвертая степень номера химического элемента в периодической таблице Менделеева. Номер урана — 92, а это означает, что это вещество весьма эффективно поглощает фотоны с последующим излучением фотоэлектронов. Например, оно в 450 раз эффективнее атомов кальция.

По словам Басби и Шнуга, возможный вклад фотоэффекта в радиационное воздействие обедненного урана до сих пор никто не пытался оценить. А такое воздействие может оказаться весьма опасным, ведь атомы урана активно связываются с фосфатными группами нуклеотидов в молекуле ДНК, и это обстоятельство становится особенно важным, поскольку в организме человека уран находится в растворенном состоянии (в пище или в воде), что повышает мобильность частиц урановой пыли и увеличивает их способность добираться до тех самых мест, где возможны максимальные повреждения генетического материала.

В своей статье, которая должна быть опубликована в сборнике трудов Института питания растений и наук о почве, Басби и Шнуг пишут: «Проведенные нами расчеты показывают, что для здоровья человека такого рода фантомные фотоэлектроны существенно опаснее химической токсичности урановых частиц и что активность урана как источника фотоэлектронов может в 1500 раз превышать его активность как источника альфа-частиц».

Ганс-Георг Менцель, председатель комитета по радиационным дозам Международной комиссии радиологической защиты (International Commission on Radiological Protection’s committee on radiation doses), считает, что к теории Басби и Шнуга следует отнестись внимательно. В то же самое время он полагает, что в целом эта теория не вполне адекватно описывает происходящее в организме человека. Эти сомнения не помешали Менцелю обсудить идеи Басби и Шнуга в Санкт-Петербурге, на недавнем заседании возглавляемого им комитета. По его словам, некоторые члены комитета «намереваются собрать релевантные данные и провести собственные расчеты для выяснения реального уровня опасности от эффекта, описанного Басби и Шнугом».

Выяснить отношение к данной проблеме представителей разных британских организаций попытались и сотрудники редакции журнала New Scientist. Любопытно, что и в министерстве обороны (Ministry of defence), и в Агенстве по охране здоровья (Health Protection Agency) им ответили, что проверка гипотезы о вкладе фотоэффекта в радиационное воздействие обедненного урана в их планы не входит.

Но Робин Форест из британского Управления атомной энергетики (Atomic Energy Authority) в Калэме отреагировал на их просьбы более содержательно: «Возникает ощущение, что на уровне крошечных частичек урана фотоэффект вполне может объяснить некоторые радиологические проблемы, — сказал он и добавил: — Я надеюсь, что организации, ответственные за радиологическую защиту, исследуют этот вопрос более тщательно».

На дополнительные исследования рассчитывает и специалист в области радиационной биофизики Марк Хилл из Оксфордского университета (University of Oxford). «В действительности нам необходимы более детальные вычисления и оценки доз излучения в реальных ситуациях — как при наличии урана, так и при его отсутствии», — говорит Марк Хилл. Он, однако, не считает фактор фотоэффекта таким же важным, каким его полагают Басби и Шнуг.

Сомнения Хилла в первую очередь связаны с необходимостью учитывать не только фотоэффект, но и эффект Комптона. Ещё в 1923 году американский физик Артур Комптон установил, что при рассеянии на электронах фотоны изменяют свою частоту и направление движения. Особенно важно, считает Марк Хилл, что, в отличие от ситуации с фотоэффектом, рассеянные фотоны фонового излучения не будут поглощаться атомами вещества. С учетом же эффекта Комптона уран захватывает фотоны всего лишь в 4,5 раза эффективнее кальция и интенсивность излучения вторичных электронов будет не такой высокой. Если окажется, что Хилл прав, то модель Басби–Шнуга потеряет всю свою привлекательность. Однако вопрос о совместном эффекте низкой радиоактивности и других видов излучения останется открытым.

Велик соблазн списать и все опасения общественных организаций, и результаты проведенных исследований всего лишь на проявления пресловутой «радиофобии». Но в любом случае очень важно, чтобы эти дискуссии и подобные дискуссии напоминали политикам и военным об ответственности за используемые ими технологии.