"Три возраста" современной бурятской этноидеологии

Бурятская социокультурная модернизация на современном этапе (начиная с периода Перестройки в СССР) подразумевает активное реконструирование общности на основаниях этнического родства.

Пространство такой реконструкции маркируется различными элементами, выступающими в качестве материала и инструментария идеологического дискурса: история (особенно историческая общность монгольских народов); связанная с ней территория (легитимация исконных прав этноса); традиционная культура (особенно бурятский язык); этническая консолидация; сохранение и упрочение политического статуса бурятских субъектов РФ; взаимодействие и взаимоотношения с Россией и русским населением Бурятии. Несмотря на то, что данные сюжеты тесно переплетены и используются этноидеологией в совокупности, мы, тем не менее, полагаем, что дискурс бурятского национального возрождения за 20 лет, миновавших с начала Перестройки, не был единообразным: в нем можно выделить три этапа.

Первый период, связанный с "взрывом этничности" (конец 80-х - начало 90-х гг.) отличался конструированием границ этнического в контексте сначала повышения статуса от автономии до союзной республики, а затем как суверенного государства в составе России. Эта государственность была зафиксирована в Конституции РБ, явившейся апофеозом I этапа. Конституция провозгласила, что границы республики могут быть пересмотрены только с согласия ее граждан, выраженного на референдуме, в котором примут участие не менее 50% граждан бурятской национальности. Узаконен статус бурятского языка как одного из двух государственных, причем президент РБ должен владеть обоими языками. Имплицитным содержанием этапа явилось формулирование права титульного этноса.

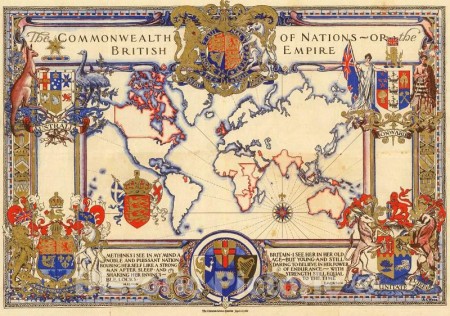

Второй период, выраставший в рамках первого, явился временем политической стабилизации и одновременно - формулирования научного и псевдонаучного дискурса по выработке бурятской национальной идеи. Этот период можно назвать реэтнизацией в рамках сконструированных границ этнического. Именно в этот период сформулированы идеологемы/мифологемы, которые касаются государственности и исконного права на территорию; государственности как условия сохранения культуры (особенно языка); этнической консолидации как главного инструмента этнической сохранности. Были сформулированы мифологемы пространства и времени, причем важным их компонентом стала, наряду с сюжетами о великом прошлом, тема репрессий (расчленение республики в 1937 г. и изменение политонома Бурят-Монголия в 1958г.). Нынешнее униженное положение этноса предлагалось исправить путем реализации ирредентистских планов по объединению всех бурятских субъектов Федерации. В этот период наблюдалось активное участие ученых-гуманитариев в деятельности политических партий и организаций, созданных по этническому принципу (КБН, БМНП) и в средствах массовой информации. Под воздействием популяризаторской активности ученых с тематикой этнических проблем в сформулированный дискурс включились журналисты и другие граждане с репликами, письмами, суждениями. Этнополитический миф, подразумевающий редуцирование российской идентичности, имплицитно способствовал укоренению в общественном сознании инклюзивной мифологии об общемонгольской, центрально-азиатской, буддийской общности. Одновременно он подчеркивает эксклюзивность по отношению к России, но это вуалируется идеологемами о медиативной роли Бурятии ("Ворота на Восток", связывающие страну с Азиатско-Тихоокеанским регионом).

Популярными стали темы толерантности бурят, воспитанной в них буддизмом. Надо сказать, что религиозное возрождение включает в качестве компонента и характеристики новое "обновленчество", выражающееся, в частности, в активном участии монахов-лам в политической жизни.

Нельзя не обратить внимания еще на один важный, хотя и не желаемый, результат деятельности этнической интеллектуальной элиты по мобилизации этничности. В массовом сознании наиболее политически активной части населения - горожан - под воздействием внедряемой идеологии и ощущаемых в повседневной практике социально-экономических изменений усиливаются тенденции к выделению символьных зон внутриэтнической дифференциации. Это явилось следствием сопутствующей латентной коннотации этноидеологии: всегда существовавшее противопоставление западных (предбайкальских) и восточных (забайкальских) усиливается и мультиплицируется за счет возрождения регионально-земляческих традиций. При этом воссозданный этнический континуум уже не воспринимается как статичная и горизонтальная данность (на чем настаивает этноидеология), а становится полем моделирования иного противопоставления и новой иерархии. Так, признание идеологами этнической аутентичности только за носителями бурятского языка и выведение за границы этноса русскоязычных бурят приводит к прочерчиванию границы внутри этноса. Урожденные "городские" (не владеющие этническим языком) и новые горожане - недавние выходцы из деревни (билингвы) при достаточном сходстве внутренней социальной структуры дифференцируются по признаку языка, а далее - по "врожденному" праву на городскую территорию и преимущества городской жизни. Городские "новоселы" при этом характеризуются как захватчики "исконно" (по праву рождения) зарезервированных для горожан сфер деятельности, а последние ощущают себя жертвами клановых связей, способствующих легкому внедрению "деревни" в экономические структуры города. Если подобное отношение к пришельцам существовало и ранее, то в настоящее время, когда отток из деревни в город принял характер массовых переселений, наблюдается резко негативный настрой по отношению к деревенским, которые в ответ стремятся к закреплению своих позиций за счет численности (расширяющаяся иммиграция в город, поступление в Вуз как самоцель - безразлично, в каком университете или академии, на какой специальности: работающих по специальности и возвращающихся после обучения в деревню - единицы).

Второй период к настоящему моменту уже завершился, а характерное для него угасание интереса к политике сменяется активностью в связи с планируемой реорганизацией политической структуры РФ.

В современный период этноидеологии дискурс об этническом языке и иных феноменах традиционной культуры встраивается в идеологему patria en danger. Возможная утрата государственного статуса порождает тревожный тон дискурса, в котором снова заостряется тема языка: "Вопрос о языке - это вопрос о существовании бурятского этноса, проблема выживания бурят-монголов. Напоминаем, что без языка не будет культуры, фольклора, литературы, искусств народа, а значит, не будет и бурят-монголов" [Баяртуев, 2002]. При этом констатируется, что уже принятые меры по

сохранению, возрождению и повышению роли бурятского языка не достигли цели. Часть бурятской молодежи не только не считает необходимым его изучение, но и отказывают необходимости в его государственном статусе.

Ирредентистская агитация, касавшаяся ранее общемонгольского единства (которое понималось и как политическое объединение, и как восстановление былого социокультурного пространства) на новом этапе сосредотачивается на идее сохранения статуса Республики Бурятия и бурятских национальных округов в качестве самостоятельных субъектов РФ и их воссоединении в границах 1923-37 гг. Контекст сецессии оказывается все более выраженным, поскольку касается изменения существующих политических границ внутри России (заметим при этом, что мотивы внутрироссийской сецессии содержатся, в первую очередь, в планах руководителей страны).

Лидерами бурятского возрождения подчеркивается потеря ныне титульным этносом своих прав: "...при едином авторитарном, жестко- централизованном губернском устройстве есть представители "великого и могучего" и инородцы без рода и племени. И мы исчезнем как великая бурят-монгольская нация. Мы будем россияне, граждане, но какого сорта, какого уважения? Эта тенденция, желание, идеология шовинистических сил" [Хамутаев 2002].

Интересно, что в связи с укреплением вертикали власти разошлись пути политической и интеллектуальной элиты. Если первые явно отошли от этнических аргументов и стали стремиться к выигрышу в рамках партийных игр и списков, то интеллектуальная элита (или хотя бы часть ее) активизирует те идеологические наработки, которые она внедряла в общественное сознание в течение 15 лет. Возможная потеря этногосударственности воспринимается как этнический апокалипсис, что безусловно мобилизует этническую идентичность. Активизируются на бытовом уровне идеи о богатствах республики, которыми в свою пользу распоряжаются другие. Газета "Молодежь Бурятии" опубликовала ответы прохожих на вопрос об отношении к реформе. Большинство респондентов-бурят выразили личные опасения в связи с потерей республиканского статуса.

Поскольку реорганизация конкретно не сформулирована, порождаются мифологические проекты о будущем Байкальского региона, лейтмотивом которых в любом случае выступают апокалипсические прогнозы касательно судьбы бурят. В противовес планируемым изменениям молодые интеллектуалы выдвигают предложения, касающиеся "возможности объединения трех субъектов - Усть-Ордынского и Агинского Бурятских Округов и Республики Бурятия, а также Ольхонского района Иркутской области в единый субъект Российской Федерации". Предложение или требование о восстановлении бурятской автономии в границах 1923-37гг. основывается на моральном праве "восстановить попранную справедливость и навеки избавиться от наследия эпохи беззакония и террора".

Та же тема стала главной на конференции, посвященной годовщине раздела республики 26 сентября 1937 г. "Трагическая дата истории Бурятии" (сентябрь 2005г.).

Отметим также, что в связи с реорганизацией РФ свою позицию высказывают и представители ламства. Так, известный учитель Геше Джампа Тинлей сказал в интервью, что он не одобряет подобных планов, поскольку они содержат угрозу духовной жизни Республики.

Как выражение настроения, характерного для многих (если не большинства) бурят, выступают письма в улан-удэнские газеты, где активизируются и преломляются идеологемы, выработанные в ходе дискурса возрождения и направленные на конституирование этнического пространства: "живя в своей родной стране, мы не являемся родными для Москвы".

Библиография:

Баяртуев, 2002 - Баяртуев Б.Д. Доклад на III Всебурятском съезде // Архив ВАРК.

Хамутаев, 2002 - Хамутаев В.А. Выступление на Круглом столе в УОБАО // Архив ВАРК.

Дарима Амоголонова, материалы конференции